澳門城市大學大健康學院配合澳門特區政府“1+4”產業多元發展策略及深合區發展政策,期望融合身體、心理和社會等不同層面的專業知識,推動身心健康相關領域的研究和教學工作,並通過與政府和相關機構合作,推進經濟的可持續發展,培養大健康產業所需的專業人才。

教師風采

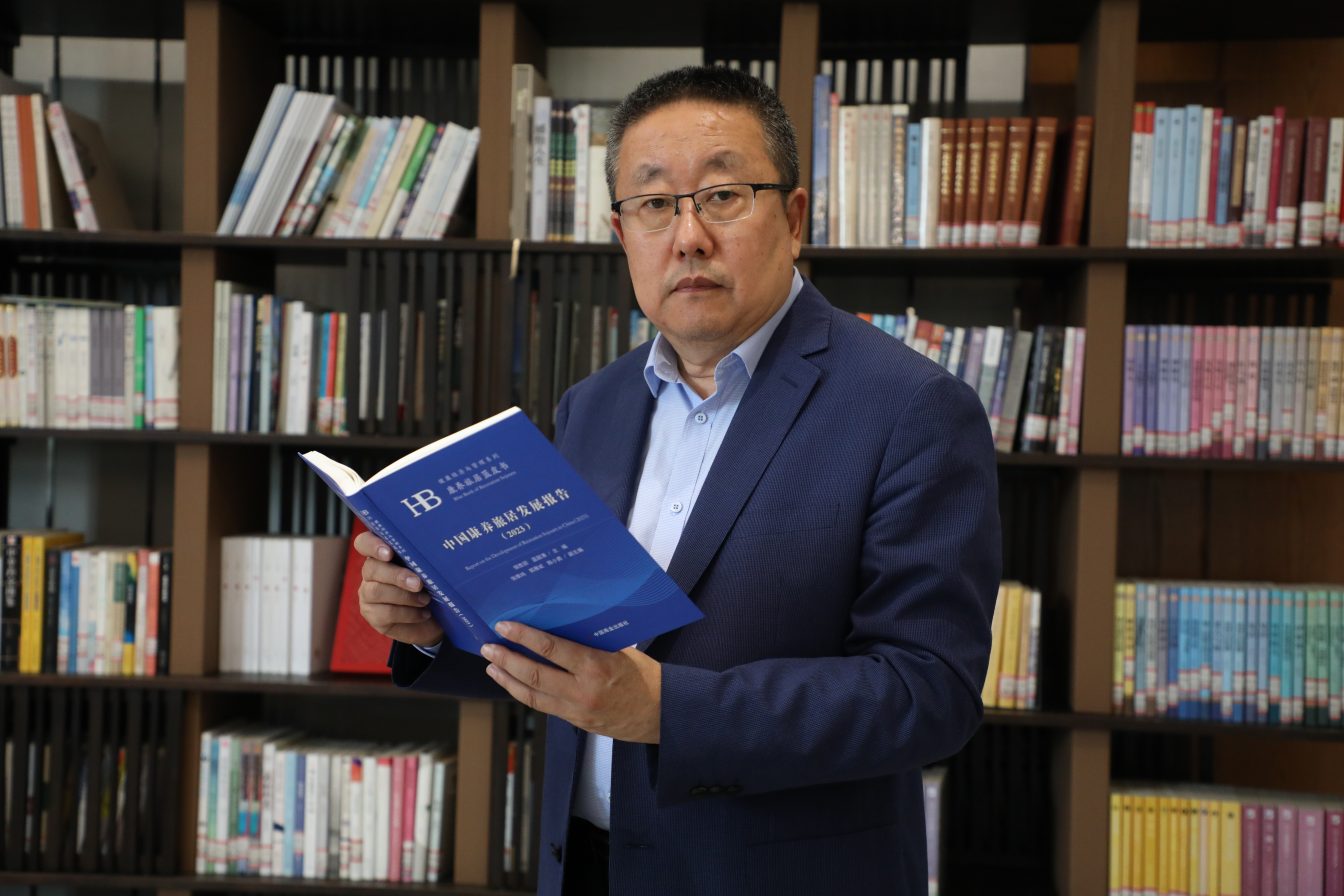

侯勝田 教授

大健康學院健康管理範疇教授

曾任北京中醫藥大學國家中醫藥發展與戰略研究院健康產業研究中心主任、特聘研究員,管理學院教授。主要研究方向涵蓋健康產業與管理、數智健康與數智中醫藥、醫院管理與領導力、健康休閒旅遊、中醫藥發展與治理等領域。主持參與多項健康產業、中醫藥、健康旅遊等區域產業規劃、項目可行性研究和運營管理諮詢培訓項目。

紮根澳城大:以“知行合一”激活學術新生態

侯勝田教授來到城大的時間雖不長,但他認為大學在跨學科研究、國際化特色以及服務澳門與大灣區健康事業方面的定位,與其學術背景和研究興趣高度契合。侯勝田: 我個人的學術理念強調“知行合一”,注重理論研究與產業實踐的緊密結合,倡導通過“產學研用”一體化的模式,推動學術成果對社會實際需求的回應與價值創造。自加入城大以來,我一直努力將這一理念融入工作當中。在教學方面,我致力於將自己在健康產業管理、數智健康、中醫藥全球化與生活化、健康旅遊和康養旅居等領域多年的研究積累,以及在企業與國內外高校的實踐經驗轉化為課堂的鮮活案例。我十分認同城大“博雅教育”的理念,以及對學生人文素養與實戰能力的重視,在課堂上會與學生進行深入交流,激發他們的學習熱情與專業潛能。在科研方面,我期望依託城大平台,積極推動跨學院協作,圍繞“健康中國”“數字中國”等國家戰略,在區域健康產業發展、數智技術賦能健康服務、康養旅居、中醫藥健康產業及其中醫藥現代化與國際傳播等領域開展深度研究,積極推動研究成果為澳門和大灣區的健康產業貢獻智慧。目前正與國內外多所大學和研究機構聯繫,爭取啟動合作研究項目。

聚焦產業痛點,創新模式與政策建議 助力康養旅居可持續發展

侯勝田教授指出,在中國人口老齡化加劇與消費升級的背景下,康養旅居產業正從“被動養老”向“主動享老”轉型,成為銀齡經濟的重要引擎。而多元化業態融合與科技賦能,以及關鍵政策的支持,將有效推動該產業的可持續發展。

侯勝田:

多元化業態融合與科技賦能,可以打造康養旅居產業多種創新模式。例如將地域特色資源(如氣候、生態、文化、中醫藥、溫泉、森林)與康養服務結合,形成“醫—養—遊—產—學”全鏈條生態,以滿足長者對文化體驗和生態療愈的高品質需求。利用智能穿戴設備和AI健康監測技術實時分析長者數據,提供個性化健康建議;通過物聯網、大數據和區塊鏈技術實現服務精準化與資源優化配置需相互配合。打造全齡化康養社區模式,突破傳統僅服務老年人的局限,吸引年輕群體參與,開發健康主題社交空間、沉浸式療愈營地、代際互動區等,促進跨年齡層交流。採用“會員制+保險直付”的模式,探索“1+N”盈利方式,結合基礎服務與健康管理、文化體驗、中醫藥康養等增值服務,提升客單消費和用戶黏性等。康養旅居產業不僅是應對高齡化的解決方案,更是拉動內需、促進城鄉融合的經濟新引擎。通過“政策紅利+科技創新+市場活力”的驅動,中國有望形成全球領先的康養產業範式。

推動中醫藥“生活化”“數智化”,讓健康價值觸手可及

近年來,侯勝田教授通過參與多個區域健康產業規劃和中醫藥健康旅遊項目建設及標準制定,努力推動“中醫藥生活化”和“中醫藥數智化”理念落地。

侯勝田:

在成都“龍泉山中醫藥健康旅遊基地”規劃中,我提出的“數智本草生活館”“青休村(青年退休村)”等規劃項目建議,以及正在推進的“社區本草驛站”“帶上醫生去旅遊”“陪同中醫去旅居”等活動,都是對有關理念的具體實踐。以“數智本草生活館”為例,這是一個集體驗、互動、科普、消費於一體的沉浸式空間,館內部署AI體質辨識儀、中藥材數字圖譜、虛擬藥圃等互動設備,讓遊客以有趣、直觀的方式學習中醫藥知識;同時提供以中藥為基礎的日化用品、健康零食、文創產品等,讓中醫藥成為觸手可及的日常好物;結合數智診斷結果,系統還會為遊客生成個性化養生方案,形成“檢測—建議—體驗—消費”的閉環。通過這些實踐,我們讓中醫藥價值“看得見、摸得著、用得上”。數智化是手段,讓中醫藥服務更智能、精準和便捷;生活化是目標,讓中醫藥融入日常飲食、休閒娛樂和健康管理。最終,讓每一位普通民眾在日常生活中輕鬆、愉悅地感知和享受中醫藥帶來的健康與美好。

藍皮書搭建 “政策—市場—學術”橋樑

侯勝田教授主編了二十餘本藍皮書,涵蓋全球健康、健康產業、中醫醫院、互聯網醫院等等不同領域,旨在解決信息不對稱問題,成為連接政策、市場與學術的橋樑。

侯勝田:

一直以來,我致力於打通“產學研”之間的壁壘,將產業問題轉化為學術課題,將學術發現轉化為產業方案,這與藍皮書的特點相吻合。藍皮書是介於學術研究與商業研究之間的特殊學術出版物,研創的宗旨是“不在於發現新大陸,而在於分享新方案”,這句話印在我主編的所有藍皮書首頁。我希望通過藍皮書這一形式,構建一個既承接學術深度又直面現實需求的學術研究成果發佈形態,推動知識從被引到被用的價值跨越。

寄語青年:在大健康交叉領域找到自己的“定位”

對於有志投身大健康領域的青年學子與從業者,侯勝田教授建議他們要找準定位,把握“交叉點”價值。同時注意培養自己的核心競爭力,包括快速學習能力、跨學科知識整合力、技術應用能力、文化轉譯力與政策洞察力。侯勝田: 青年學子在大健康領域的定位邏輯,要從三個方面進行分析:第一,是從需求側缺口切入,如高齡化催生的“數智健康鴻溝”問題。第二,要結合自身優勢,如具有醫學背景與編程能力,可以嘗試健康數據分析;備有中醫藥背景與旅遊從業經歷,可以從事中醫藥健康旅遊管理。第三,要選擇適合的落地場景,例如社區健康管理、保險科技、康養地產、中醫智能化等。而核心競爭力的培養,需圍繞五點發力:快速學習能力,主動追蹤健康科技與政策動態,實現跨領域知識遷移;跨學科整合力,理解傳統醫學理論的同時,運用管理模型分析問題;技術應用能力,掌握健康數據工具與物聯網設備原理,靈活應用於實踐;文化轉譯力,將傳統中醫藥理念轉化為現代人易於接受的健康產品與服務;政策洞察力,關注“健康中國2030”、澳門經濟適度多元化等政策,捕捉發展機遇。同學們可以通過PBL(問題驅動學習)與項目制實踐積累經驗,避免“什麼都懂但都不精”,要“做中學、學中做”,在解決實際問題的過程中找到適合自己的定位。

城大首頁

城大首頁