9 月 17 日,澳門城市大學大健康學院於何賢會議中心 HG02 舉辦 “全球變暖影響精神健康” 專題講座。講座邀請到鄭州大學公共衛生學院執行副院長、講席教授鄧啟紅受邀擔任主講人,為現場師生帶來了一場兼具學術深度與現實關懷的精彩分享,深入剖析全球變暖與人類精神健康之間的緊密關聯。大健康學院孫沛執行副院長,以及來自學校不同學院的老師及學生等約50人出席此次講座。講座開始前孫沛執行副院長向鄧啟紅教授致送紀念品以作感謝。

全球變暖:危機已至,形勢嚴峻

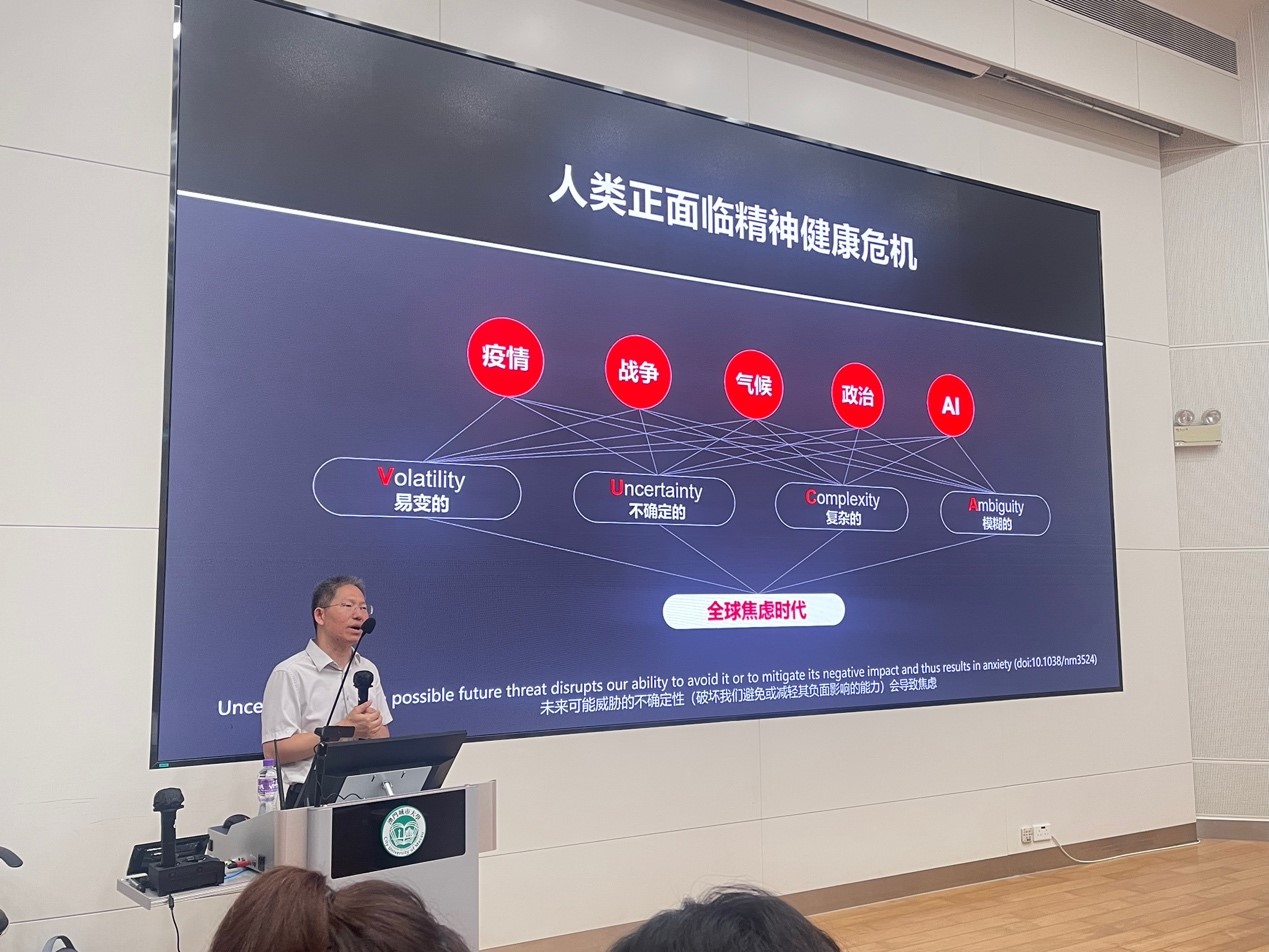

講座伊始,鄧啟紅教授以極具衝擊力的內容,展現了全球變暖的嚴峻態勢。進入 21 世紀,全球變暖速度顯著加快,聯合國秘書長安東尼奧・古特雷斯更是警示,地球已進入 “沸騰時代”。聯合國政府間氣候變化專門委員會(IPCC)發佈的相關報告也明確指出,全球氣候變化呈現出廣泛、迅速且持續加劇的特點,2023 年的全球氣候狀況報告更是表明,氣候變化已超出人們的認知,進入未知領域。

然而,面對如此嚴峻的氣候危機,仍存在一些不和諧的聲音與行為。鄧教授提及,美國政府試圖削弱遏制溫室氣體排放的努力,甚至出現退出《巴黎協定》的情況,這無疑給全球氣候治理帶來了阻礙。

《巴黎協定》作為具有法律約束力的國際氣候條約,於 2015 年通過,旨在將全球變暖幅度控制在遠低於工業化前 2℃,最好是 1.5℃以內。可現實是,全球表面溫度不斷攀升,2024 年更是首次超過工業化前 1.5℃的水準。這意味著,人類正在失去 1.5℃的氣候目標,正逐步跨越 “不歸路”,一場重大的氣候危機已迫在眉睫,人類正接近許多人曾認為的 “安全區” 的盡頭,且這一切發生的時間比預期更早。

氣候危機下的健康隱患:從生理到心理

鄧啟紅教授強調,氣候緊急情況絕非孤立的環境問題,它已然演變成一場健康危機,且 “已經在奪走我們的生命”。世界衛生組織(WHO)在 2024 年這一有記錄以來最熱年份的背景下,發出了嚴厲警告:氣候危機就是健康危機。

從生理健康層面看,高溫天氣和極端熱浪會對人體健康造成諸多直接威脅。鄧教授結合專業研究成果指出,高溫會引發一系列生理反應,如脫水、體液流失、出汗減少等,進而導致內臟缺血、內毒素血症、熱相關細胞死亡等問題,最終可能引發重要器官衰竭。同時,高溫還會對心血管系統產生不良影響,造成心輸出量減少、心血管系統壓力增大、心率加快、心肌收縮力增強、外周血管舒張以及血壓降低等,增加心血管疾病的發病風險。

諸多研究也證實了極端高溫與多種健康問題的關聯。在心血管疾病(CVD)方面, meta 分析顯示,熱浪期間心血管疾病死亡的相對風險會上升,氣溫每升高 1℃,心血管疾病死亡風險也會相應增加,且中低收入國家受此影響更為顯著;對於腎臟疾病,氣溫升高會使急性腎衰、腎結石發病風險提高等疾病的;呼吸系統疾病如急性呼吸窘迫、哮喘和慢性阻塞性肺疾病(COPD)的惡化等,也與高溫密切相關;此外,極端高溫還會對出生結果產生不利影響,增加早產、低出生體重、死產以及先天性心臟病的發生風險。

而在精神健康領域,全球變暖的影響同樣不容忽視。鄧啟紅教授指出,高溫會對人的精神狀態產生負面影響,可能引發焦慮、雙相情感障礙或抑鬱症症狀,甚至增加自殺企圖、自殺完成以及攻擊性行為的發生概率,還會導致精神疲勞。相關研究表明,氣溫每升高 1℃,與精神健康相關的死亡風險就會顯著上升,同時自殺風險也會隨著溫度的升高而大幅增加。

應對之策:多方合力,守護健康

面對全球變暖對精神健康乃至整體健康的嚴重威脅,鄧啟紅教授呼籲社會各界採取積極行動。

從個人層面而言,要增強對氣候與健康關係的認識,在高溫天氣下,注意採取防暑降溫措施,如合理調整作息、及時補充水分、避免長時間暴露在高溫環境中。同時,關注自身的心理狀態,當因氣候相關因素出現情緒問題時,及時尋求幫助。

對於學校和教育機構,像澳門城市大學這樣的高校,應加強相關領域的教育與研究。通過開設課程、舉辦講座等形式,向學生普及全球變暖與健康的知識,培養學生的環保意識與健康意識。同時,支持科研人員開展深入研究,探索全球變暖影響健康的具體機制以及有效的應對策略。

在社會與政府層面,應積極推進氣候治理工作,嚴格落實《巴黎協定》等國際條約,加大對溫室氣體減排的投入,推動能源結構轉型,發展清潔能源。此外,建立健全公共衛生應急體系,針對高溫等氣候因素引發的健康問題,制定相應的預防與救治方案,加強醫療資源的調配與保障,為民眾的健康築牢防線。

此次講座不僅讓澳門城市大學的師生們更深刻地認識到全球變暖對精神健康的影響,也為學校在大健康領域的教學與研究提供了新的視角與思路。未來,澳門城市大學將繼續關注全球健康議題,為應對氣候變化、守護人類健康貢獻更多的智慧與力量。

城大首頁

城大首頁