澳門城市大學心理分析研究院碩士生龐程學生作為第一作者、碩士生林佳麗學生作為第三作者、王逸雯助理教授作爲第二作者兼通訊作者的研究論文“Being close or being alone: How Social ostracism affects solitude preference”已在社會科學引文索引(SSCI)Q1期刊《The British Journal of Social Psychology》(簡稱BJSP)上發表。BJSP是由Wiley-Blackwell代表英國心理學會出版的同行評審學術期刊。該期刊為SSCI下屬社會心理學類別TOP10期刊,Journal Citation Reports (JCR) 顯示其領域排名第8,主要發表關於社會認知、態度、群體過程、社會影響、群體間關係、自我和身份、非語言交流等社會心理學方面主題的原創論文,這些投稿在心理學領域做出了重大貢獻。

社會排斥引起更強的社交意願還是獨處意願?

社會排斥是社會互動中的常見現象。雖然已有研究調查了社會排斥對親社會行為和反社會行為的影響,但很少有研究調查個人如何通過尋求獨處來應對排斥,學者們對中國文化背景下人們在其中如何反應關注更少。因此,本研究以中國青年為研究對象,旨在探討社會排斥與尋求獨處之間的關係及其潛在的心理機制。

探究社會排斥如何影響個體獨處意願

研究內容

本研究通過問卷法和實驗法,開展三項子研究,共調查了488名中國學生(59%的女性)在經歷排斥後的獨處意願,以及社會排斥引起尋求獨處的心理路徑。

研究結果

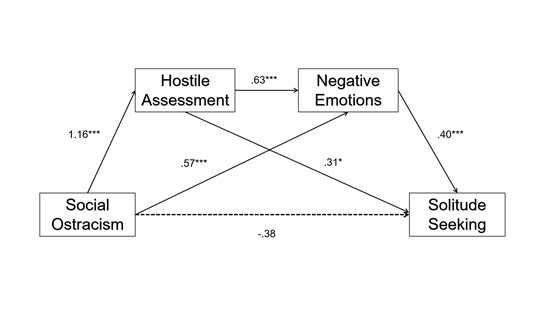

本研究發現,長期的排斥經歷,可能導致個體的獨處偏好,但對短期社會排斥的即時反應不同於以往的研究。具體來說:

個體在經歷短期排斥後,有強烈的渴望建立新的聯繫;

只有當他們預期在未來會多次被排斥時,他們“與他人聯繫”的期望才會下降,對尋求獨處的偏好也會逐漸增加;

如果個體將被排斥的現象評估為具有敵意的、故意的,這樣的評估又會加劇負面情緒的產生,進而增強獨處偏好。

這些發現為理解社會排斥與尋求獨處之間的關係提供了新的見解和經驗證據。

全文鏈接

本文DOI:http://doi.org/10.1111/bjso.12753

城大首頁

城大首頁